診療案内 - 矢吹眼科クリニック

港南台バーズ 2F

港南台バーズ 2F

休診日:木曜日※祝日の場合も休診

社保・国保 各種保険取扱い

目の痛みやかゆみ、視力低下、充血、異物感、目やになど、目に関する様々な症状や疾患を幅広く診察・治療いたします。

目に関する病気は、症状が出にくい場合や、片目だけ悪くても気づきにくい場合があります。そのため、少しでも気になることがあれば、早めに眼科を受診することが大切です。小さなサインを見逃さないためにも定期的に検査を受けることも重要です。

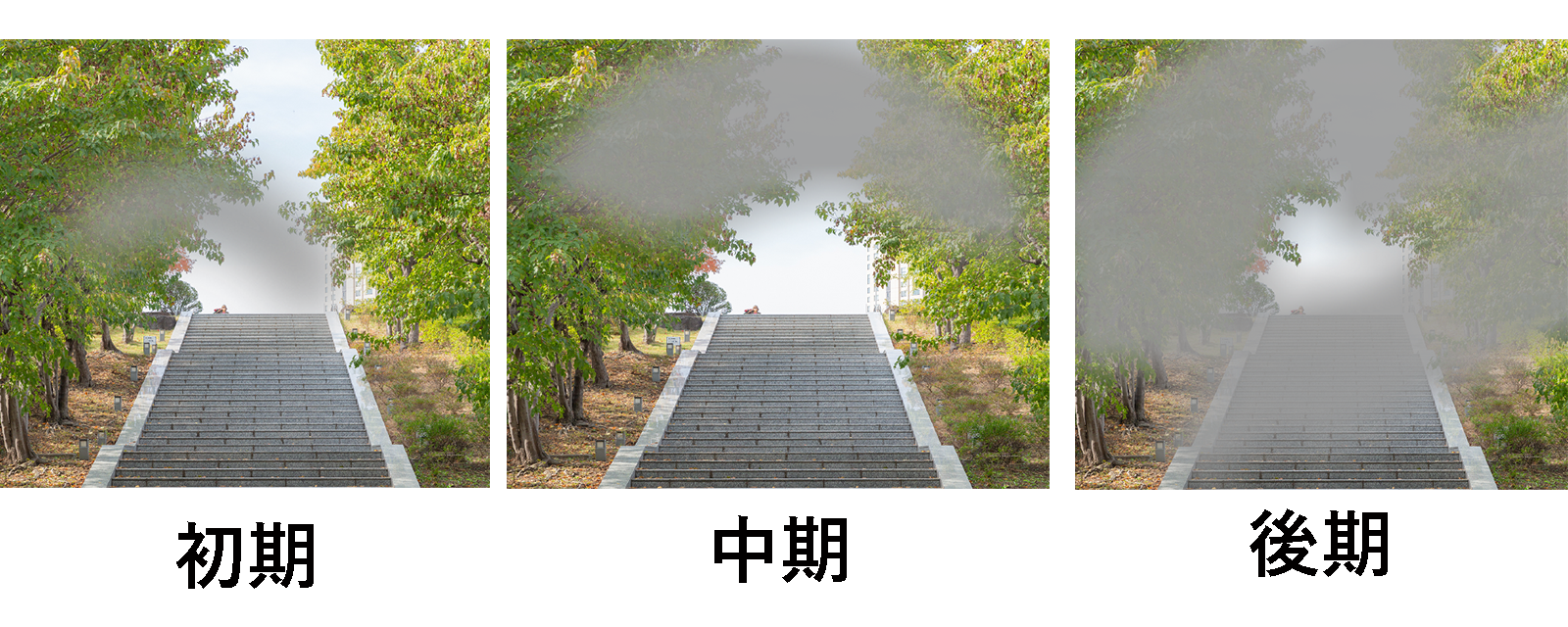

白内障は、目の中で「カメラのレンズ」の役割をしている水晶体が、加齢やその他の要因によって濁ってくる病気です。

本来は透明な水晶体が、黄色くなったり、硬くなったりすることで、見え方に影響が出てきます。

といった症状があらわれることがあります。

白内障は年齢とともに進行しやすいですが、早い方では40代から発症することもあります。

進行すると視力が低下し、日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの診断が大切です。

「最近、見え方が変わったかも…」と感じたら、白内障のサインかもしれません。

といった症状がある場合は、一度眼科の診察をおすすめします。

進行の程度によっては、点眼薬などで経過を観察する治療を行うことも可能です。

こうした変化が日常に増えてきたら、一度ご相談ください。

白内障の治療は、進行の程度によって異なります。

初期の段階では、点眼薬での治療や経過観察が中心となりますが、見えにくさが進行し、視力が落ちて日常生活に影響が出てきた場合は「手術」が治療の選択肢となります。

手術では、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを挿入することで視力の回復を目指します。

当院では、白内障手術の経験豊富な院長が執刀を担当します。

患者様お一人おひとりの症状やライフスタイルに合わせて、最適な治療方法をご提案いたします。

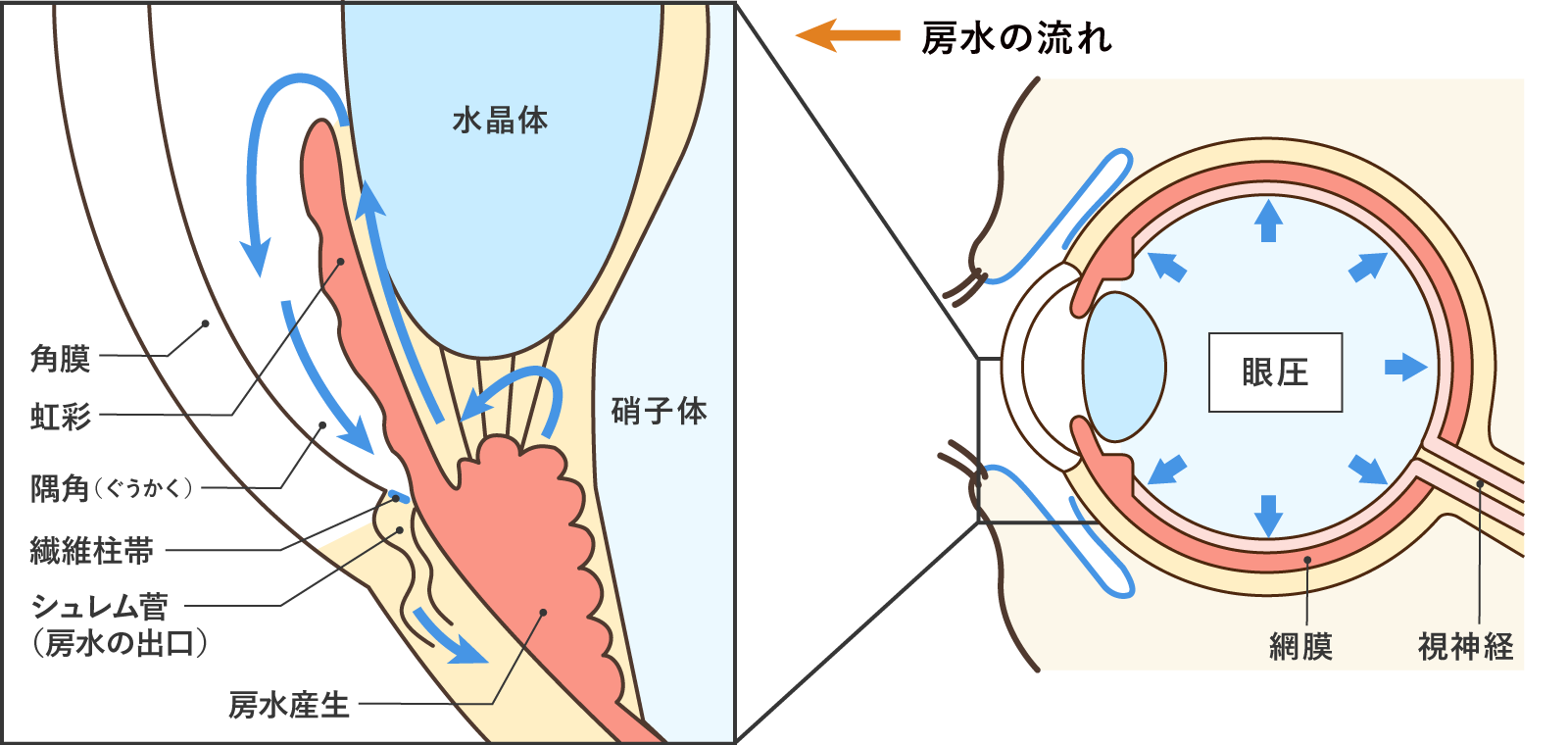

緑内障は、目の神経(視神経)が少しずつダメージを受けていき、視野が狭くなる病気です。進行すると、視野の一部が欠けて見えにくくなり、治療を行わずに放置すると、最終的には失明に至ることもあります。

日本では、40歳以上の約20人に1人が緑内障にかかっていると言われており、そのうちの9割近くが自覚症状のない「潜在緑内障」と推定されています。

この病気は、初期にはほとんど症状がないため、気づかないうちに進行しているケースが多く見られます。 そのため、早期発見・早期治療がとても大切です。

緑内障は、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。

そのため、知らないうちに病気が進行し、見えづらさや視野の欠けに気づいたときには、すでにかなり進んでいることも少なくありません。

特に、強度近視のある方は視神経の周辺が弱くなりやすく、緑内障になりやすいとされています。

加齢とともに有病率も上昇しますので、40歳を過ぎたら一度検査を受けてみることをおすすめします。

緑内障には、いくつかのタイプがあります。それぞれの原因や進行の仕方が異なります。

緑内障の早期発見には、定期的な検査が欠かせません。

これらの検査結果を総合的に判断し、緑内障の有無や進行具合を診断します。

現在のところ、一度傷ついた視神経を元に戻す治療法はありません。

しかし、眼圧を下げる治療を行うことで進行を抑えることができます。

治療には次のような方法があります。

緑内障は進行性の病気です。

定期的な検査と、眼圧や視野の経過観察を継続していくことが、将来の見え方を守るためにとても重要です。

気になる症状がある方、または40歳を超えた方は、一度眼科でのチェックをおすすめします。

目の結膜(白目の表面やまぶたの裏側)にアレルギー反応が起こり、目のかゆみや充血、涙、異物感などの症状が現れる病気です。

原因となる物質(アレルゲン)としては、スギやヒノキなどの花粉、ハウスダスト、ダニ、ペットの毛などがあり、季節性のものと通年性のものがあります。

アレルギー性結膜炎では次のような症状が引き起こされます。

眼科でのアレルギー性結膜炎の治療は、薬物療法が基本となります。治療の主な目的は、日常生活に支障が出ないように、つらい「かゆみ」の症状をやわらげることです。

目の症状には点眼薬(目薬)、鼻の症状には内服薬や点鼻薬などを組み合わせて治療を行います。症状の程度や生活環境に応じて、最適な治療法が選ばれます。

また、スギやヒノキなど季節性の花粉によって症状が出るタイプの方には、「初期療法」という治療法が有効です。これは、花粉が飛び始める前から点眼薬などを使い始めることで、発症を抑えたり、症状のピークを軽減したりすることが目的です。毎年つらい花粉症に悩まされている方は、症状が出る前に眼科を受診することをおすすめします。

使用される抗アレルギー点眼薬は、比較的副作用が少なく、安心して使える薬です。ただし、症状が軽くなったからといって自己判断で使用を中断せず、眼科医の指示に従って、正しく継続することが大切です。

アレルギー性結膜炎の対策で最も大切なのは、原因となるアレルゲンにできるだけ触れないようにすることです。普段の生活の中でも、少し意識することで症状の悪化を防ぐことができます。

スギやヒノキなどの花粉が飛ぶ季節には、以下のような対策が有効です

ハウスダスト(ホコリ、ダニなど)によるアレルギーは一年を通して起こるため、室内環境を整えることが大切です

花粉症に悩む方は年々増加傾向にあります。その大きな要因の一つが、スギ花粉の飛散量の増加です。飛散量の多い年は、症状が重く出やすいため、早めの対策や初期治療が特に重要になります。

花粉やハウスダストを完全に避けることは難しいですが、日常生活でのちょっとした工夫が症状の軽減につながります。つらい症状がある場合は我慢せず、早めに眼科でご相談ください。

眼精疲労(がんせいひろう)とは、目を長時間使うことにより、目の疲れや痛み、かすみ、肩こり、頭痛、吐き気などの症状が現れ、休息をとっても十分に回復しない状態をいいます。単なる「目の疲れ(疲れ目)」とは異なり、身体全体の不調を伴うこともあり、日常生活や仕事に支障をきたすこともあります。

これらの症状は一つだけでなく、複数同時に現れることが多く、放置すると慢性化する場合もあります。

眼精疲労の原因はひとつではなく、さまざまな要因が重なって起こります。

度数が合っていない、老眼に気づかず近くを見続けているなど、無意識の目の調節負担が疲労につながります。

目を酷使し続けることで、ピントを調節する筋肉(毛様体筋)やまばたきの回数が減少し、乾燥や緊張が蓄積されます。

涙の分泌が減少して目の表面が乾くと、角膜が傷つきやすくなり、刺激や不快感が眼精疲労を引き起こします。

光がまぶしすぎる、部屋が暗い、姿勢が悪い、画面と目の距離が近すぎる、などの作業環境も大きな影響を与えます。

精神的なストレスや睡眠不足など、身体全体の疲れや不調も眼精疲労を悪化させる要因になります。

眼精疲労の治療は、原因に応じたアプローチが必要です。

必要に応じて、ドライアイの治療や眼科的な検査を行い、目の病気が隠れていないか確認することも重要です。

現代社会では、スマートフォンやパソコンなど目を酷使する環境が当たり前になっており、眼精疲労は多くの方が抱える悩みのひとつです。

「最近、目が疲れやすい」「夕方になると見えにくい」「頭痛や肩こりがひどい」と感じる場合は、一度眼科でのチェックをおすすめします。早めの対処が、快適な日常生活の維持につながります。

ドライアイとは、目の表面をうるおす涙の量が不足したり、涙の質が悪くなることで、目の表面が乾燥し、さまざまな不快な症状が現れる状態です。現代では、パソコンやスマートフォンの長時間使用、エアコンによる乾燥などが影響し、老若男女を問わず多くの方が悩まされています。

ドライアイは単に「目が乾く」だけの病気ではなく、角膜や結膜に傷をつけ、視力や生活の質に影響を与える可能性があるため、早めの対処が重要です。

下記の症状にチェックを入れてみてください。軽い症状でも長期間なくならない症状にはチェックを入れてください。

チェック項目が5つ以上ならドライアイの可能性があります。

ドライアイの原因は、主に「涙の量の減少」と「涙の質の変化」によるものです。

現代の生活環境や習慣が、ドライアイの増加に大きく関与しています。

ドライアイの治療は、原因や症状に応じた多角的なアプローチが必要です。

人工涙液点眼薬:涙の代わりとなる目薬。副作用が少なく、こまめに使用できます。

ヒアルロン酸点眼薬:保湿効果が高く、角膜を保護します。

抗炎症点眼薬:炎症が強い場合に使用されます。

涙の通り道(涙点)に小さな栓をすることで、涙の排出を抑えて目の表面をうるおわせる方法です。比較的手軽で効果の高い治療です。

ドライアイは、日常生活に大きな影響を与える身近な目の疾患です。放っておくと角膜に傷がつき、視力低下や感染のリスクも高まるため、気になる症状があれば早めに眼科での診断・治療を受けることが大切です。

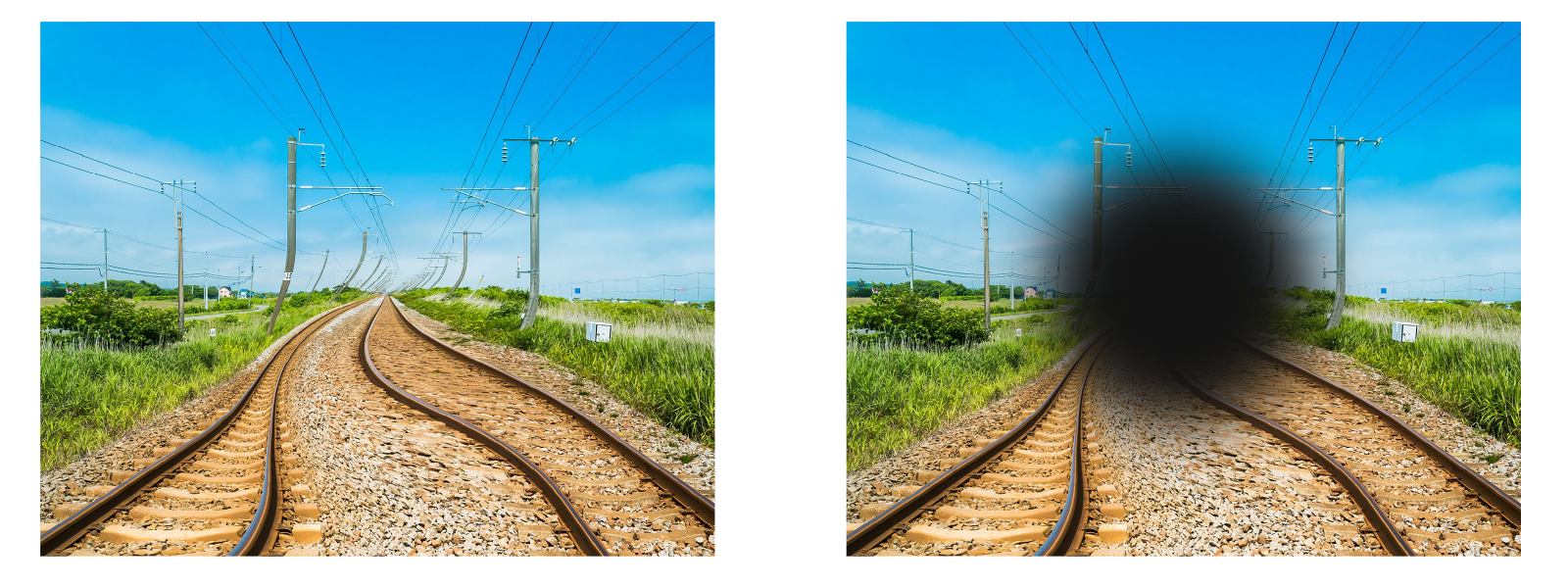

加齢黄斑変性は、目の網膜の中心部分にある黄斑(おうはん)という重要な場所が加齢により障害を受ける病気です。黄斑はものを見るための中心的な役割を持ち、ここが傷つくと視力が低下したり、物が歪んで見えたりするようになります。日本でも中高年の視力低下や失明の主な原因の一つとして知られています。

加齢黄斑変性の初期は、自覚症状が軽いことが多く、視力のわずかな低下や物が歪んで見える程度です。進行すると、視野の中心部分に黒いシミや影ができたり、視界がぼやけて見えにくくなります。文字を読む、顔を識別するといった細かい作業が難しくなる場合があります。病気の進行速度は個人差がありますが、早期発見と治療が視力を守るために重要です。

加齢黄斑変性は加齢に伴う網膜の変性が主な原因です。加齢や生活習慣、遺伝的な要因、喫煙などがリスクを高めるとされています。黄斑の下にある血管が異常に増えたり(滲出型)、黄斑の細胞が徐々に萎縮して機能が低下したり(萎縮型)することがあります。特に滲出型は急速に進行しやすく、早急な治療が必要です。

加齢黄斑変性を正しく診断するためには、通常の眼科検査の他に、ゆがみの検査や詳しい眼底検査が必要です。

自覚症状を確認するための簡易検査です。碁盤の目のような格子が印刷された用紙を見て、線のゆがみや欠けがあるかを調べます。中央の一点を見たときに、線が曲がって見えたり、見えない部分があれば、黄斑に異常がある可能性があります。自宅でのセルフチェックにも使えます。

目薬で瞳孔を広げ、眼底カメラや医師の目視で網膜の状態を観察します。黄斑部に異常がないか、出血や滲出、萎縮などの有無を詳しく確認します。加齢黄斑変性の診断には欠かせない検査です。

造影剤(蛍光色素)を腕の静脈から注射し、その後眼底写真を連続的に撮影して網膜や脈絡膜の血管の状態を調べます。異常な新生血管の有無や場所、活動性などを詳しく確認できます。診断や治療方針を決める際に用いられます。

網膜の断面を高精細に撮影できる画像検査です。黄斑の厚み、むくみ(浮腫)、出血の有無、網膜下の異常な血管などを立体的に観察できます。加齢黄斑変性の診断と治療経過の観察において、現在最も重要な検査の一つです。

異常な血管の増殖を促す「VEGF(血管内皮増殖因子)」という物質の働きを抑える薬剤を、硝子体に直接注射します。VEGFを阻害することにより脈絡膜新生血管を退縮させる治療法です。

当院では、加齢黄斑変性に対して本治療に対応しています。

初期は月1回ペースで数回注射を行い、その後は効果を見ながら間隔を調整します。

痛みはほとんどなく、日帰りで行える治療です。

治療を中断すると再発のリスクがあるため、継続的な経過観察と必要に応じた追加注射が重要です。

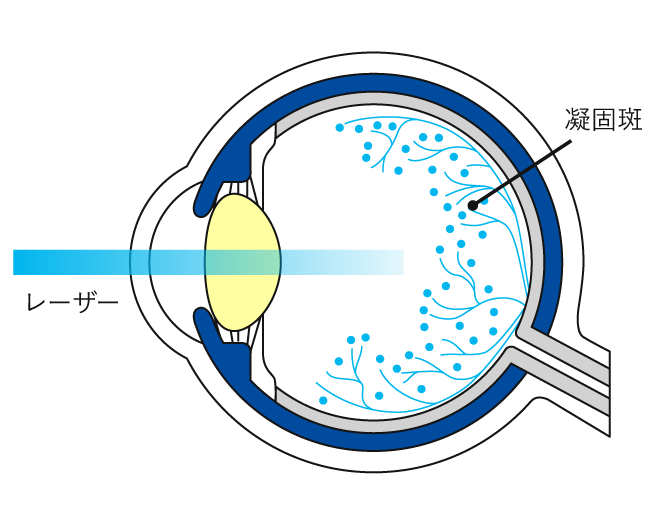

脈絡膜新生血管が黄斑の中心から離れた場所にある場合に、網膜の異常血管に直接レーザー光を照射して、血管を焼き固める治療法です。正常な周囲の組織にもダメージを与えてしまいますので、新生血管が中心窩より外にある場合にのみ実施されます。

加齢黄斑変性の治療としてはあまり一般的ではありませんが、大きな出血(脈絡膜下出血)がある場合など、特殊な状況で手術が行われることがあります。

喫煙は加齢黄斑変性の最大の危険因子のひとつです。

タバコに含まれる有害物質は、網膜にダメージを与え、黄斑部の循環障害や酸化ストレスを引き起こします。喫煙者は非喫煙者と比べて、加齢黄斑変性を発症するリスクが2〜4倍高いと報告されています。

禁煙は最も効果的な予防策の一つです。

運動は全身の血流を良くし、網膜への栄養供給にも良い影響を与えます。また、肥満、糖尿病、高血圧、高脂血症といった生活習慣病も加齢黄斑変性のリスク因子とされており、これらを防ぐことが予防につながります。

緑黄色野菜はサプリメントと同様に加齢黄斑変性の発症を抑えると考えられています。抗酸化作用のある栄養素を意識的に摂取することで、網膜の健康を保ち、加齢黄斑変性のリスクを軽減できるとされています。

糖尿病網膜症は、糖尿病によって目の奥にある網膜の血管が障害を受け、視力が低下する病気です。糖尿病の代表的な合併症の一つで、日本における失明原因の上位に挙げられています。網膜は目で最も重要な部分であり、ここで映像が感じられるため、網膜の血管に異常が生じると視力障害を引き起こします。糖尿病を長く患う方は特に注意が必要で、早期発見と適切な治療が視力を守るうえで非常に重要です。

糖尿病では血糖値が高い状態が続くことで、全身の血管に様々な悪影響が及びます。特に目の網膜にある細い血管は糖尿病の影響を受けやすく、血管壁がもろくなったり、詰まったり、血液が漏れ出すことがあります。これにより網膜の組織に酸素や栄養が行き渡らなくなり、網膜の細胞がダメージを受けます。また酸素不足を補うために、新しい血管(異常血管)が増殖しますが、これらは非常にもろく出血しやすいため、さらなる視力障害を引き起こします。糖尿病の病期やコントロール状況により進行度合いが異なります。

糖尿病網膜症の初期段階ではほとんど症状がなく、自覚しにくいのが特徴です。そのため、定期的な眼科検査で早期発見することが大切です。病気が進むと、視界に黒い点や虫のような影が見えたり、視野が欠けたり、視界がぼやけて見えることがあります。また、網膜の異常血管が出血すると、急に視力が大きく低下したり、カーテンがかかったように視野が狭くなることもあります。重症化すると失明に至るケースもあるため、早めの受診が必要です。

糖尿病網膜症の治療では、まず糖尿病そのものの管理が非常に重要です。血糖値を適切にコントロールし、高血圧や脂質異常症などの合併症も同時に治療することで、網膜症の進行を抑えることができます。

眼科での治療としては、網膜の異常な血管や出血を抑えるためのレーザー治療がよく行われます。 レーザー治療は、網膜にレーザー光を照射して異常な血管や血液の漏れを抑える方法です。初期から中期の糖尿病網膜症でよく使われ、病気の進行を防ぐ効果があります。レーザーによって網膜の一部を意図的に焼くことで、新生血管の増殖や出血を抑制します。治療中、痛みはほとんどなく短時間で終わるため日帰りで受けられることが一般的です。ただし、レーザー治療はすでに生じた視力低下を改善するものではなく、進行を防ぐことが主な目的です。

硝子体内注射は、目の中の硝子体腔に薬を直接注射する治療法で、網膜のむくみや異常血管の増殖を抑えます。使用される薬剤には血管内皮増殖因子(VEGF)という物質の働きを抑制する抗VEGF薬が一般的です。抗VEGF薬により異常血管の成長を抑え、出血やむくみを減らすことが期待できます。注射は定期的に数回行うことが多いですが、治療の効果を見ながら回数を調整します。注射時には局所麻酔を使い、痛みはほとんど感じません。治療後は感染症などのリスクを防ぐために注意が必要ですが、眼科で安全に行われています。

レーザー治療で網膜症の進行を予防できなかった場合や、病気がさらに進行し、硝子体出血や網膜剥離などが起こった場合は、硝子体手術が必要になることもあります。これは目の中の硝子体を除去し、出血や膜を取り除く手術で、視力の回復を目指します。

これらの治療は、病状に応じて組み合わせて実施することが多いです。早期発見・早期治療が視力を守るために非常に大切ですので、糖尿病の方は定期的な眼科検査をおすすめします。

当院では、お一人おひとりの視力、目の状態をしっかり診断させていただき生活スタイルやご要望に応じた処方を行ないます。視力にあっていないものを使用すると目の疲れや頭痛、肩こりなど全身の不調につながることもあります。視力は変化します。定期的に眼科を受診し目の状態をチェックしましょう。

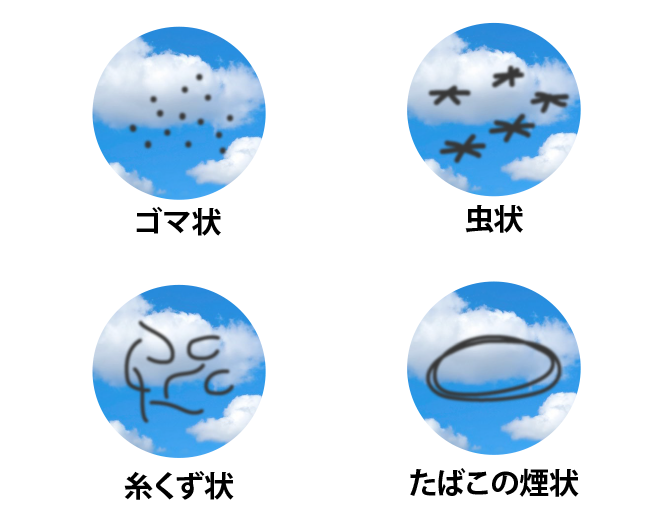

飛蚊症(ひぶんしょう)とは、視界の中に黒い点や糸くずのようなもの、虫のような影が浮かんで見える症状です。これは目の中にある硝子体(しょうしたい)というゼリー状の部分に小さな濁りや浮遊物があるために起こります。多くの方が経験するもので、特に加齢や近視の方に多く見られます。

飛蚊症の原因は治療が必要でない「生理的」なものと、治療をしないと視力が傷害されることがある「病的」なものに分けられます。

飛蚊症の主な原因は、硝子体の変化です。年齢とともに硝子体が少しずつ縮み、ゼリーの中に濁りや小さな塊ができることがあります。また、強い近視や目の外傷、炎症、手術後にも飛蚊症が起こることがあります。 ただし、急に飛蚊症が増えたり、光がチカチカするような症状がある場合は、網膜剥離や網膜裂孔といった重大な眼の病気の可能性があるため、速やかに眼科を受診してください。

飛蚊症の多くは自然に軽減したり、慣れて気にならなくなることが多いため、特別な治療が必要ない場合もあります。

しかし、症状が急に悪化したり、網膜の異常が疑われる場合は早急な治療が必要です。網膜剥離などの場合は手術が必要になることもあります。日常的に気になる場合は、眼科で定期的に検査を受けることをおすすめします。

角結膜炎とは、「角膜(くろ目の中央部分)」と「結膜(白目の表面やまぶたの裏側)」に炎症が起こる状態のことをいいます。目の表面が炎症を起こすため、目の充血、異物感、痛み、かゆみ、涙目、目やになどの症状が現れます。原因やタイプによって症状や治療方法が異なります。

角結膜炎の原因はさまざまで、以下のようなタイプに分かれます。

角結膜炎の治療は、原因に応じて行われます。

また、ウイルス性の場合は人への感染を防ぐため、手洗いやタオルの共用を避けるなどの予防対策も大切です。